当院の腫瘍科専門外来について

当院では一般診療における腫瘍科診察に加えて、日本獣医がん学会認定医Ⅱ種をもつ谷院長による腫瘍科専門外来も実施しております。

犬では約50%、猫で約30%程度がガン(腫瘍)で死亡・苦しんでいるといわれています。当院ではレントゲン検査・超音波検査による画像診断を始め、検査・診断・治療・手術といった腫瘍に関する一連の流れ全てを当院で対応しております。

腫瘍分野における難症例やセカンドオピニオンに対応しておりますので、腫瘍科専門診療をご希望の場合は、WEB予約時に腫瘍科専門診療にてご予約下さい。

なお、一般診療でも腫瘍科診察を行っておりますので、まずは一般診療にて診察を受診いただき、診察する獣医師とご相談いただいたうえで、腫瘍科専門診療を受診いただくことも可能です。

口腔内の腫瘍・できものについて

口腔内の腫瘍やできもので専門外来をご希望の方はまずは腫瘍科専門外来を受診してください。その後、歯科・歯周病科専門外来が必要な場合は適宜紹介させていただきます。

腫瘍科専門外来担当医のご紹介

クッキー動物病院 院長

小細前院長の後任としてクッキー動物病院の院長に就任しました。

日本獣医がん学会腫瘍科認定医Ⅱ種を取得しており、腫瘍科を担当しています。当院で対応できない腫瘍症例(CT検査を要する症例、放射線治療が必要な症例など)については専門病院や2次診療病院をご紹介しております。

腫瘍科専門外来 診療の実施日

『腫瘍』といっても、「良性の腫瘍・悪性の腫瘍」、「悪性の場合は、どの程度の悪性度なのか?」、「どの部位に発生しているのか?」

など、どのような状態かを検査・診断しながら、診療を進めていきます。

腫瘍科専門外来 診療の予約方法

腫瘍科専門外来の実施日

谷院長の出勤日に実施しております。

谷院長の出勤日は獣医師出勤表でご確認ください。

腫瘍科専門外来の予約方法

以下①~③のいずれかの方法でご予約下さい。

① WEB予約から腫瘍科専門診療をご予約

② 病院へお電話いただいてのご予約

③ 診察時にご予約

腫瘍科専門外来の検査

触診

腫瘤の大きさ・形・位置を触って状態を判断します。

細胞診

腫瘤に細い針を刺して、腫瘤の細胞を顕微鏡で確認して診断を行います。

院内で検査が可能です。

病理組織検査

腫瘤の一部を切除して、外部の病理診断医に診断を依頼します。

画像診断(超音波検査・レントゲン検査)

超音波検査・レントゲン検査を行い、腫瘤の位置を確認して検査を行います。

画像診断(CT検査)

CT検査を行い、発生部位や他の臓器への遠隔転移の有無を確認します。

検査が必要な場合は提携病院を紹介します。

腫瘍科専門外来の治療

腫瘍の治療には大きく分けて、「①手術」、 「②抗がん剤治療」、 「③放射線治療」、「④緩和治療」といった治療方法があります。

動物たちに対してどのような治療を行っていくかを飼い主様としっかり相談させていただき、治療方針を決定していきます。

1.手術

外科手術によって腫瘍を取り除くことです。

特殊な腫瘍を除いては、根治を目的として最も適した治療法となります。手術の際には、腫瘍がどのような性質なのかを充分に診断したうえで、最善の手術法を選択していきます。

2.抗がん剤

リンパ腫や白血病などの腫瘍で主に用いるほか、外科手術と併せて用いることもある治療方法です。症状に合わせて動物にあった適切な薬剤を選択していきます。抗がん剤を使用する際は副作用や経済的なご負担を説明しながら、ご家族の皆様と一緒に治療方針を決定していきます。不安な点があれば診察時に随時ご相談ください。

3.放射線治療

放射線治療とは、放射線を腫瘍に照射する治療方法です。

放射線治療にはいくつか種類があります。放射線治療が必要と判断した場合には、高度医療機関と連携を取りながら治療を行っていきます。

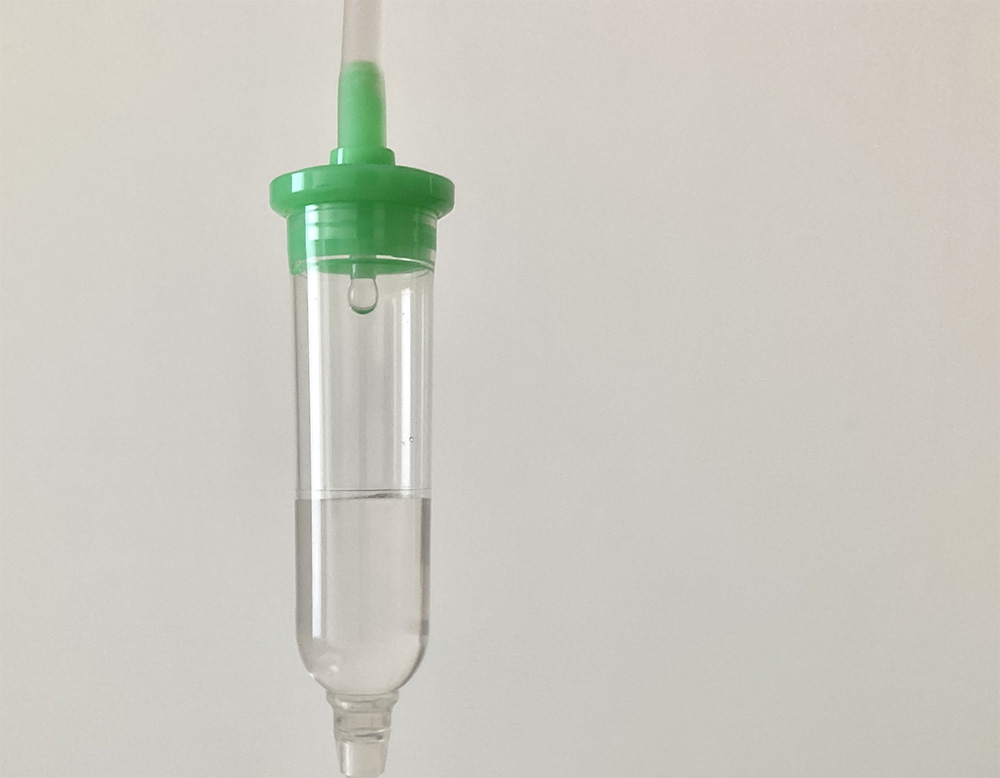

4.緩和治療

腫瘍が原因となり引き起こされる様々な症状を、点滴、食欲増進剤、栄養補給、痛み止めなどを用いて、和らげてあげる治療です。

また、再生医療、レーザー療法や食事療法など、副作用の心配が少なく、腫瘍の進行を遅らせる治療方法も積極的に取り入れています。

代表的な腫瘍科の病気

当院の腫瘍科診療ででもよくみられる病気の一部をご紹介します。

リンパ腫

白血球の1種であるリンパ球が腫瘍化して起こる悪性腫瘍です。

一般的には中〜高齢に発症することが多いといわれています。

リンパ腫は全身をめぐる血液の細胞が腫瘍化するため、全身の至るところに発生する可能性があり、発生場所により、症状や治療に対する反応、予後が異なる場合があります。

リンパ腫は、腫瘍に細い針を刺し、採れた細胞を顕微鏡で確認することで診断できることが多いです。中齢以上で体表に腫瘤ができた場合には、一度確認することをおすすめします。

治療は、化学療法(抗がん剤)が非常に効果的です。動物の全身状態、発生部位、悪性度などを評価し、数種類の抗がん剤を組み合わせて治療することが多いです。抗がん剤の効果、費用や副作用について、オーナー様と相談しながら、適する治療計画を提案していきます。

乳腺腫瘍

乳腺に腫瘍ができる病気です。

ほとんどが、中〜高齢の避妊手術をしていない雌犬に発生しますが、稀に雄犬でも発生します。良性悪性どちらの可能性もあり、悪性の場合には肺、リンパ節、内臓に転移し、命に関わる場合もあります。良性か悪性かは視診や触診で判断がつかないため、なるべく早く、外科的に摘出して、病理検査を行うことをおすすめします。

なお、猫の乳腺腫瘍は犬の乳腺腫瘍に比べて予後が悪いといわれています。

普段から動物とスキンシップをとり、乳腺にしこりがないか日々確認して、早期発見に繋げていきましょう。

治療は外科手術が最も効果的です。腫瘍の位置、数等により切除範囲が異なります。オーナー様と相談しながら、手術方法を決定していきます。

肥満細胞種

肥満細胞というアレルギー等に関与している細胞が腫瘍化する病気です。

動物の皮膚や脾臓、肝臓、腸などの内臓に発生する可能性がありますが、特に皮膚に発生することが多く、さまざまな形をとるため、視診や触診のみで肥満細胞を診断することは困難です。犬の皮膚肥満細胞腫はリンパ節転移や遠隔転移など悪性の挙動をとるものから、良性の挙動をとるものまで様々です。猫では悪性でも手術で切除すると予後が良いものが多いです。

無症状のこともありますが、肥満細胞が含んでいるヒスタミンが放出されることにより、消化管潰瘍が起こる可能性があり、食欲不振や嘔吐、血便などの強い症状を引き起こす場合もあります。皮膚にしこりがあったり、しこりを触ることで急激に大きくなった、周囲が赤くなった、下痢・血便があるなどの場合には、確認をすることをおすすめします。

診断は、しこりに細い針を刺し、細胞を顕微鏡で確認することでわかる場合が多いです。

治療は外科手術が最も効果的な治療方法です。肥満細胞腫は見た目は小さくでも周囲に広がっていることが多いため、しこりの周囲を広い範囲で切除することが重要です。悪性度が髙い場合や外科手術で取りきれなかった場合など再発する可能性がある場合は、化学療法(抗がん剤)を行うこともあります。最近では、分子標的薬という、従来の抗がん剤に比べて副作用が少ない薬の効果も確認されています。